視力だけではない? 学びを支える“見る力”の視点②

3人の先生のニュースレターは、こどもの発達や障害、広く保育や教育に関して気になるニュースや最新の研究を取り上げます。川崎・奥村・荻布のそれぞれの専門性を活かしながら子どもの発達支援や教育・社会福祉のエビデンスを深堀し、経験値をエビデンスとして皆様の生活に還元しようとする試みです。根拠の乏しいハウツーとは一線を画して、間違いの少ない情報を届けたい人に届けていくことを目標にしています。

視力だけではない?シリーズの第二弾です。今回は、視覚情報処理(見た情報を頭の中で分析する力)に注目して整理し、視力そのものの育ちだけではわからない見る力の発達に迫ります。

まずは視覚に関する用語整理

学習のつまずきの要因に見る力の問題が疑われたときにあまり深く考えずに視機能や視覚認知という言葉をなにげなく使っているかもしれません。これらとよく似た言葉に、視力、視機能、視知覚、視覚情報処理、視空間認知…などがあり、何が違うの?と思うことも多いのではないでしょうか。それらの用語はそれぞれ異なる意味を持っています。まずはそれらの言葉の学術的な定義と役割について考えてみましょう。

視力とは「どれだけ細かいものを見て判別できるか」を示す数値です。一般的にはランドルト環(Cの形をした記号)を用いた検査で測定されます。視機能は、視力を支える目のカメラとしての性能や、それをコントロールする仕組みを含む広い概念です(Millodot, 2014)。屈折(近視・遠視・乱視)、調節力(ピント合わせ)、眼球運動(視線の移動)、眼位(目の位置関係)、輻輳(寄り目の動き)、瞳孔反応などが代表的です。これらがしっかり働いて、視力が実生活で「使える力」として発揮されます。視機能とその発達については、前回の記事「視力だけではない? 学びを支える“見る力”の視点①」をご参照ください。

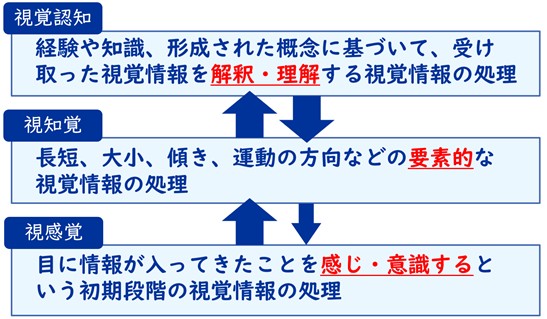

視覚情報処理は、目で見た映像を脳で分析し、意味づけて理解する力のことです。単に「見える」だけでなく、「何を見ているのか」「どういう意味があるのか」を判断するまでを含みます。視覚情報処理には、光や形を受け取る視感覚、位置関係や形のまとまりをとらえる視知覚、さらに意味や判断に結びつく視覚認知が含まれます〔図1〕。

図1. 視感覚・視知覚・視覚認知の役割と関係:日本LD学会編「発達障害辞典」(2016, 丸善出版)を参考に作成

例えば、「漢字を読む」という活動を考えてみましょう。最初に働くのが視感覚です。紙やスクリーンに書かれた漢字の形から反射した光が目に入り、その映像を網膜(目の奥のスクリーン)でとらえられます。ここでは何か意味がありそうな光の情報が入力されたと感じているだけで、分析や理解は伴っていません。カメラのシャッターを切った瞬間の映像データのようなものです。次に働くのが視知覚です。漢字の線の位置や組み合わせを認識し、縦線と横線があって、交差しているところから右斜め下と左斜め下に向かってつながっている…といったそれぞれの線や点の特徴(長さ、向き、位置など)とそれらが集まった形としてのまとまりをとらえます。視知覚がうまく働かないと、似た形の漢字を間違える、文字の線や点の数が多い・少ない、文字の線や点の位置を書き間違えるなどの特徴が出ることがあります。そして最後に視覚認知の段階に進みます。ここでは、見分けられた線や形が、これまでの学習で結びついた音や意味の知識と関連づけられます。今見ている映像は「木」という文字であり、 “き”と読み、植物を表す、といったように、単なる形から言語や概念と関連付けた理解へとつながっていきます。つまり、目に入った情報が言葉や意味として活用できる状態になるのが視覚認知なのです。このように、漢字を読むという一見シンプルな行為の背後には、視感覚→視知覚→視覚認知という複数のステップが連動して働いています(日本LD学会編, 2016)。いずれかの段階でつまずきがあると、読み書きなどの学習がスムーズに進まないことがあります。視力など眼科で行われる検査で問題がなくても、「線や点の特徴を捉えることが難しい」「形のまとまりを正しくとらえられない」「既に覚えたはずの文字と意味を結びつけられない」といった困りごとが起こることがあります(奥村, 2010)。

「何なの?」「どこにある?」を処理する脳のルート

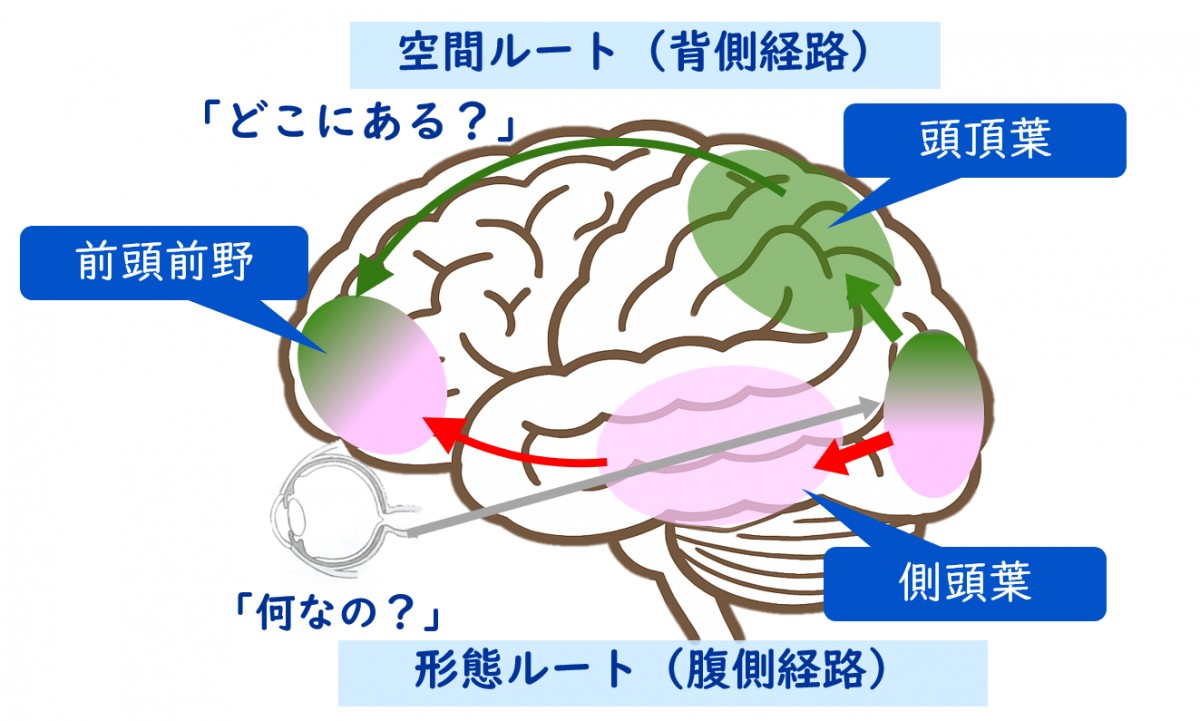

ここまで出てきていない形態認知、空間認知、視空間認知という言葉も見たり聞いたりすることがあるかもしれません。ここまで説明した視感覚から視知覚・視覚認知へと進む脳の処理には、大きく分けて二つのルートがあります。形態認知に関係する形態ルートと、空間認知に関係する空間ルートです(Goodale, 2018)〔図2〕。視空間認知という言葉は、空間認知とほぼ同じ意味で用いられ、対象の位置や配置関係を把握する能力を指しています(学術的には、形態認知も含むより広い概念で扱われることもあります)。

図2:見るに関係する空間ルートと形態ルート

形態ルートは、見たものの形を扱います。このルートは、後頭葉から側頭葉に伸びる腹側経路という脳の流れで処理されます。この処理がしっかり働くことで、似ている文字どうし─たとえば「未」と「末」や「土」と「士」など─を正しく見分けることができます。一方、空間ルートは、目で見ている情報の要素が「どの位置に、どのように並んでいるか」という配置や関係性としてとらえる処理です。このルートは、後頭葉から頭頂葉に伸びる背側経路という脳の流れで処理されます。漢字では、偏や旁、冠や脚といった部首の位置を正しく理解することにあたります。例えば「湖」という字では、「さんずい」が左に、「古」が中央、「月」が右にあることを認識することで正しい字形を捉えることができます。ただし実際の脳では、この二つのルートは完全に分かれているわけではなく、互いに補い合いながら文字や図形を正しく認識する仕組みになっています。